30家新能源汽車生產企業被特別公示

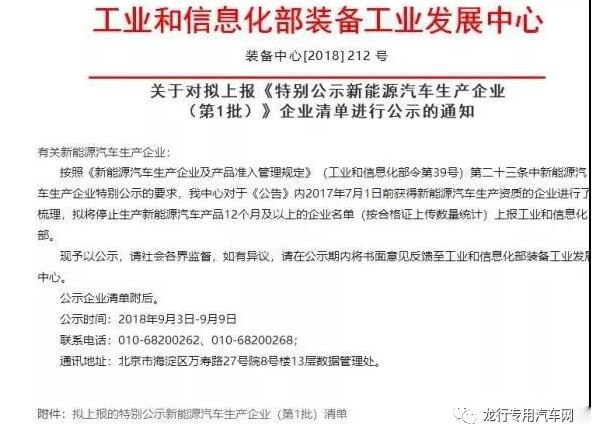

9月3日,工信部裝備工業發展中心發布了《關于對擬上報<特別公示新能源汽車生產企業(第1批)>企業清單進行公示的通知》。

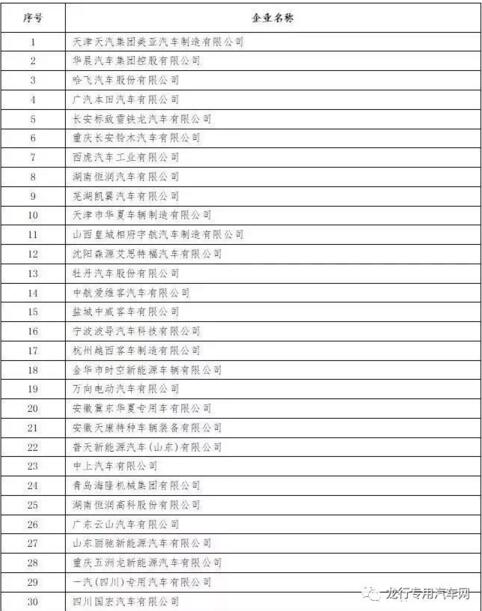

通知中擬停止30家新能源汽車企業的生產資質,其中包括:華晨汽車、哈飛汽車、廣汽本田、長安標致雪鐵龍、重慶長安鈴木、湖南恒潤汽車、牡丹汽車、普天新能源汽車等。

至于理由,則是名單中獲得新能源汽車生產資質的30家汽車企業,在一年及以上的時間內沒有進行新能源汽車的生產銷售。

新標準促企業加快研發

裝備中心為什么要將這些企業的名單上報給工信部?這是《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》(工業和信息化部令第39號)的要求的。

而核查的結果,將影響到工信部對新能源生產企業準入審查的結果,進而可能會對其新能源汽車的生產整體資質造成影響。

《規定》對汽車行業影響深遠。出臺的初衷,是新能源汽車批量上馬,國家加強了對行業的安全性管控。

其中包括:建立新能源汽車產品運行安全狀態監測制度,要求生產企業建立新能源汽車產品運行安全狀態監測平臺,按照與新能源汽車產品用戶的協議,對已銷售產品的運行安全狀態進行監測,并妥善保管運行安全狀態信息;建立了“叫停”制度,明確了生產企業發現新能源汽車產品存在安全等嚴重問題的,應當立即停止相關產品的生產、銷售,采取措施進行整改;生產企業不能保持《準入審查要求》,存在公共安全、人身健康、生命財產安全隱患的,工業和信息化部應當責令其停止生產、銷售活動,并責令立即改正等。

在國家積極推進新能源汽車產業的大背景下,許多汽車企業在最初制度還不完善時便拿到了新能源汽車的生產資質,然而,“占坑”后的一些企業并沒有積極進行新能源汽車的研發與生產,而是將“底牌”藏在手中。

據了解,近年來工信部按照新補貼政策中的技術指標,對已列入前期目錄的車型進行了審查和篩選。按照舊政策標準發布的2017年第1-12批及2018年第1-4批《推薦車型目錄》(以下簡稱“舊目錄”)被廢止,而上述16批目錄涉及的3716個車型只有有1977個車型進入新目錄,有1739個車型被淘汰。

值得關注的是,今年7月初,工信部裝備工業司宣布,乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理平臺(以下簡稱“雙積分管理平臺”)已經上線,乘用車企業雙積分交易正式啟動。在業內人士看來,未來雙積分交易將成為彌補新能源汽車企業在補貼逐年退坡,甚至停止所帶來的利潤“虧空”,以及緩解成本壓力的重要解決辦法。而上述30家企業一旦生存資質被取消,也意味著將失去新能源汽車積分,不得不采取購買積分而填補空缺。

行業散亂或將進入整合期

事實上,工信部此次整治新能源汽車擬取消部分生產企業的生產資質,無疑與國內新能源汽車產業散亂有關。

科學技術部高新技術發展及產業化司副司長續超前曾表示:“我們國家新能源汽車從產業來看,產業比較分散,產品技術水平參差不齊,缺少明星車型和國際高端品牌。雖然我國新能源汽車產銷量已經在世界領先,但新能源汽車卻分散在200多家汽車企業。”

資料顯示,中國新能源汽車已經連續三年產銷量全球第一,累計推廣新能源汽車總量超過180萬輛。2018年中國電動汽車市場將產生40%-50%的增速,全年新能源車銷量或將超過100萬輛。

然而,根據中國汽車流通協會發布的數據,中國新能源汽車產業的產能過剩問題已經相當嚴重。2015-2017年6月底,國內已經落地的新能源整車項目超過了200個,各類車企已經公開的新能源汽車產能規劃超過2000萬輛,是《汽車產業中長期發展規劃》中設定目標的10倍。

值得注意的是,目前獲取獨立新建純電動汽車生產資質的企業有15家,雙資質的純電動汽車企業僅有7家。從今年起政策補貼逐漸退出,直至2020年全部退出。這也意味著留給車企的窗口期不多了。另一方面,目前在等待資質的企業有200多家,在排隊過程中這些企業仍要保證資金與人力投入。

崔東樹表示,面對新能源產量過剩,適時的清理將為新能源汽車產業提供更加良好的發展空間和競爭環境。而騰出來的生產資質,也將給后來者留下了發展機會。

在專用車新能源發展這塊,隨州的灑水車、垃圾車、掃路車也正在開發新能源底盤車型,期待未來帶給我們的驚喜!

掃一掃分享給朋友

專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:

1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。